Als Domestikation bezeichnet man allgemein einen Veränderungsprozess von Wildtieren oder -pflanzen, bei dem diese durch den Menschen den gewünschten Eigenschaften mittels Zucht angepasst werden. Zweck der Domestikation ist die Verwendung des Tieres als Nutz- oder Heimtier. Ein domestiziertes Haustier unterscheidet sich meistens sowohl optisch, als auch charakterlich von der ursprünglichen Wildform, einige Eigenschaften sind jedoch erhalten geblieben. (https://www.moehren-sind-orange.de/domestikation/)

Der Hund ist nachweislich das älteste Haustier, entstanden aus dem Wolf, Canis lupus. Die Domestikation/Haustierwerdung hat vor mehr als 30.000 Jahren in Europa und/oder Ostasien stattgefunden (Alice Roberts, 2017/18 „Tamed“). In dieser langen Zeit haben sich zahlreiche Unterschiede im Schädel der verschiedenen Hunde-Rassen im Vergleich zum Wolf ergeben.

Schädelunterschiede von Hund und Wolf

In mehreren Publikationen wurden diese Unterschiede detailliert herausgearbeitet. Die wichtigsten Schädelveränderungen habe ich in einer Tabelle zusammengefasst.

Um die Aussagen in den Veröffentlichungen richtig wiederzugeben, habe ich die Texte fast wörtlich für die Tabelle übernommen.

Viele der Unterschiede in Schädel und Zähnen vom Hund gegenüber dem Wolf ergeben sich aus dem in der Regel kleineren Schädel vom Hund, der verkürzten Schnauze, der kleineren Hirnkapsel und weiteren Spezifika im Schädelaufbau. Es gibt allerdings eine solche Fülle von unterschiedlichsten Rassen, die sich auch in der Morphologie der Schädel widerspiegeln, daß viele der Unterscheidungsmerkmale nicht immer auf jeden Fall zutreffen.

Obwohl die verkürzte Schnauze als ein generelles Unterscheidungsmerkmal vom Hund im Vergleich zum Wolf angenommen wird (Königswald, 2002), haben Lüps und Huber (1969) eine Studie mit 175 Hundeschädeln von 9 Rassen und 23 Wolfsschädeln durchgeführt, indem sie die ‚Hirnstammbasis‘, den hinteren Bereich der Schädel, in Beziehung gesetzt haben zur gesamten Basilarlänge. Mit diesen Messungen konnten sie die Haushunde, die sie untersucht haben, klar vom Wolf unterscheiden. Aufgrund deutlicher Unterschiede innerhalb der Hunderassen konnten sie mit ihren detaillierten Messungen drei Klassen von Hunden unterscheiden:

- lang-schnauzige Hunde (Colli, Schäferhund, Dackel, Bernhardiner)

- normal-schnauzige Hunde (Barsoi, Berner Sennenhund)

- und kurz-schnauzige Hunde (Boxer, Bulldoggen, Zwergpinscher).

Eine wichtige Arbeit für die Unterscheidung von Hunde- und Wolfsschädel ist die Veröffentlichung von P. Suminski von 1975, der durch Vergleich von 145 Wolfsschädeln und 165 Schädeln großer Hunde sieben Merkmale definiert hat, die eine Unterscheidung zulassen. Die Merkmale, die er in seiner Publikation mit vielen Zeichnungen illustriert hat, sind ebenfalls in die Tabelle oben eingearbeitet worden. Allerdings sind diese Merkmale ohne Zuhilfenahme der Zeichnungen in jener Publikation für den interessierten Laien nur schwierig anzuwenden.

Als ich die Kriterien zur Unterscheidung von Wolf und Hund von verschiedenen Autoren zusammengetragen habe, war ich recht naiv und dachte, wenn man sich nur die Zeit nimmt, dann ist die Unterscheidung von Wolf und Hund eine reine Fleißarbeit, aber machbar. Bei eigenen Anwendungen, wie z.B. Punkt ‚O‘ in der Excel Tabelle oben, hat sich gezeigt, dass die Tendenz stimmt, aber die konkreten Werte doch etwas abweichen. Bei meinen eigenen Messungen, dokumentiert in den folgenden Zeichnungen hat ‚mein Wolf‘ einen Winkel von 41° und sämtliche Hunde Winkel zwischen 46° und 55° (46°, 47°, 47°, 50°, 55°), schwierig, diesen Parameter als so eindeutig zu benutzen und zu interpretieren. Laut Jenrich, 2016, soll dieser Winkel beim Hund zwischen 50 und 60° und beim Wolf 40-45° betragen.

Praktischer Tipp:

Als sehr sinnvoll in diesem Zusammenhang hat sich folgender handelsübliche Metall-Winkelmesser herausgestellt, angewendet allerdings nicht am Schädel selber, sondern auf Fotos der Schädel von vorne in der richtigen Perspektive und Abstützung des Schädels mit einem kleinen Bauklötzchen, weil einige Schädel auf einer normalen Oberfläche nach hinten oder vorne kippen.

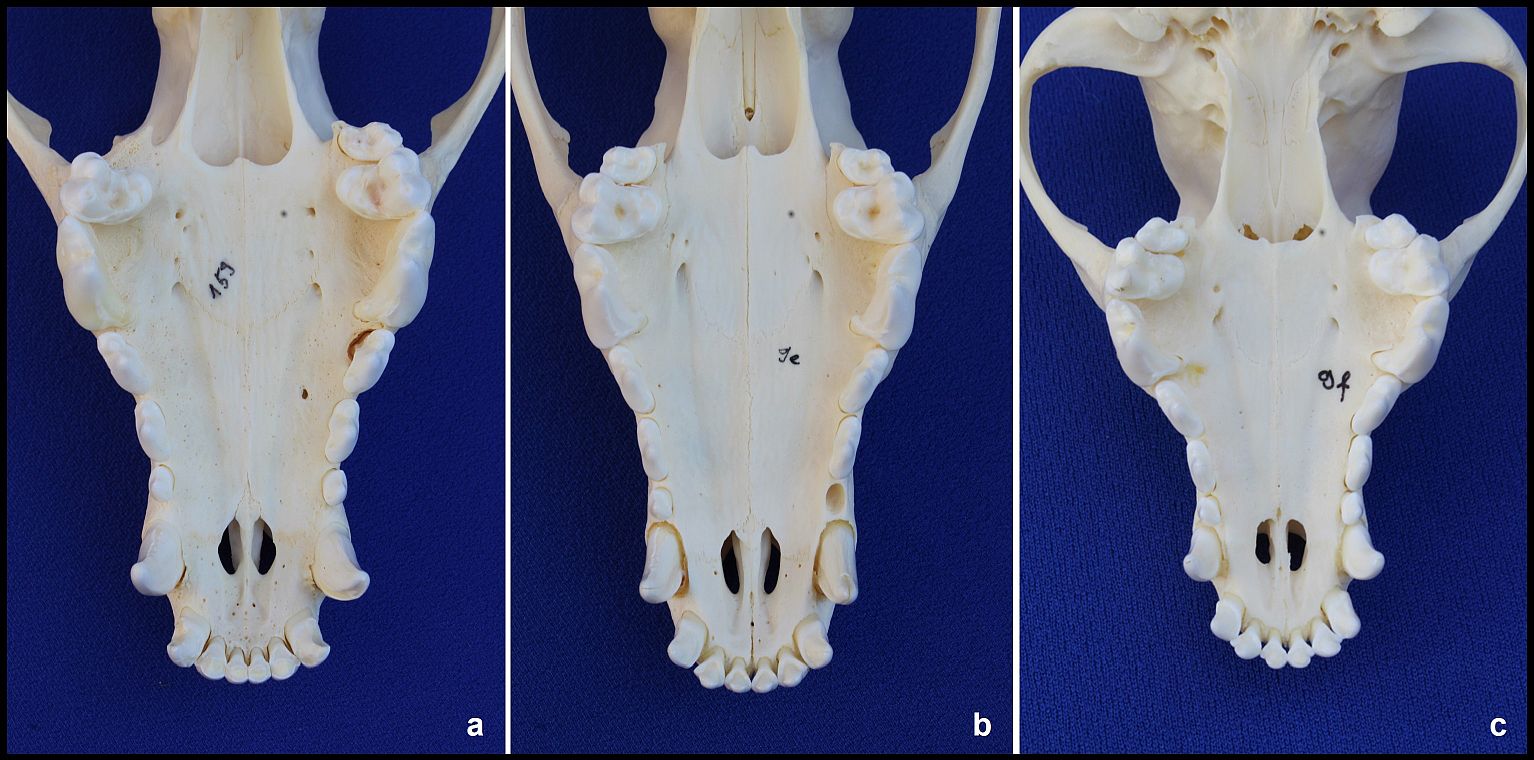

Auch in Abb. 5 kann ich keine wirklichen Unterschiede der beiden Hunde (b und c) gegenüber dem Wolf (a) erkennen, wenn die Gaumen im Oberkiefer verglichen werden.

Man muß sich hier sicherlich in all die Details erst einfuchsen, die Unterschiede springen einem nicht gleich ins Auge! Über extreme Zuchtbeispiele, die sich im Hundeschädel etwa als stark hervortretender Vorbiß bei Hunden mit Brachycephalie (Kurzköpfigkeit) zeigen, berichte ich ausführlich auf dieser Website im Kapitel ‚Pathologische Schädel & Skelette‘ / ‚Sonstige Reptilien und Säugetiere‘.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation vom Hund‘

Schädelunterschiede von Hausschwein und Wildschwein

Die Hausschweine wurden vor ca. 10.500 Jahren in Vorderasien aus Wildschweinen gezüchtet (Evin et al., 2017). Sehr schön beschreibt Markus Bühler in seinem Artikel/Blog (Link, siehe unten), wie sehr sich Hausschwein und Wildschwein unterscheiden, gerade, was die Knochen angeht.

Um 1900 wurde begonnen, Schweine auf möglichst schnelles Wachstum und möglichst hohen Fleischertrag zu züchten, was viele Veränderungen verursacht hat.

Hausschweine haben mittlerweile 16, manchmal 17 Rippenpaare, während Wildschweine nur 14 Paare haben, was natürlich kommerziell nicht von Nachteil ist, aber dem Tierwohl nicht unbedingt zugutekommt.

Markus Bühler beschreibt weitere Unterschiede sehr treffend in seinem Blog, ich zitiere ihn fast wörtlich:

„Der Schädel des Hausschweines ist nicht nur deutlich kürzer und höher, sondern weicht auch in einer ganzen Reihe von anderen Details ab, etwa der massiven Verkürzung des Nasenbeines, das beim Wildschwein noch etwa auf gleicher Höhe mit dem vordersten Teil des Oberkiefers liegt. Während beim Wildschwein die Schnauzen-Region des Schädels eine konvexe Oberfläche aufweist, ist sie dagegen beim Hausschwein-Schädel … konkav. Außerdem fällt auf, dass der Stirnbereich regelrecht aufgequollen wirkt.

(siehe meine eigene Abbildungen 6-8).

Besonders augenfällige Unterschiede findet man auch beim Gebiss. Nicht nur, daß mit der allgemeinen Verkürzung des Schädels auch weniger Platz für die entsprechenden Zähne ist (Schweine haben ein sehr ursprüngliches Gebiss mit einer großen Anzahl von 44 Zähnen), auch die Orientierung ist teilweise völlig anders. Bei Wildschweinen (wie auch bei allen anderen ‚echten‘ Schweinen) wachsen die Oberkiefer-Eckzähne nicht nach unten, sondern verdreht nach oben (Abb. 8), so dass die Spitzen nach oben weisen und sich großflächig mit den Eckzähnen des Unterkiefers facettenartig abschleifen. … Bei einem Hausschweinschädel jedoch ragen die oberen Eckzähne praktisch „normal“ noch unten. …

Aber das ist nicht die einzige Anomalie des Gebisses. Betrachtet man die Schneidezähne, so erkennt man, daß diese nicht nur leicht schief und lückig stehen, sondern auch in einer ganz anderen Verzahnung als beim Wildschein. Durch die massive Verkürzung des Schädels kann es zu einer ganzen Reihe von Fehlstellungen der Schneidezähne kommen. … Es kann zu einem ‚offenen Biss‘ kommen, bei dem die Schneidezähne von Ober- und Unterkiefer sich nicht mehr gegenseitig übergreifen, sondern selbst bei völlig geschlossenem Maul noch auseinanderklaffen. Sie können aber auch so stehen, dass sie direkt aufeinandertreffen, und sich so gegenseitig horizontal flach abschleifen, das wäre ein sogenannter ‚Kopfbiss‘. Sehr häufig findet man aber auch einen umgekehrten Unterbiss, wenn der Oberkiefer so stark verkürzt ist, dass die unteren Schneidezähne vor den oberen stehen, also genau andersherum als es normalerweise sein sollte.“

Das Spanferkel hat übrigens seinen Namen von dem altgermanischen „spenen“, was ‚säugen‘ heißt. Somit wird nicht auf die Holzspäne hingewiesen, über denen das Ferkel brät, wie viele meinen, sondern auf das noch geringe Alter.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation vom Schwein‘

Schädelunterschiede von Hausgans und Graugans

„Die Wildgans wurde offenbar schon überraschend früh zur Hausgans: Bereits vor 7.000 Jahren haben die Bewohner eines Dorfes im heutigen China die Vögel aufgezogen und mit Reis gefüttert, geht aus einer Untersuchung von Überresten der Vögel hervor. Gänse könnte demnach schon vor den Hühnern domestiziert worden sein und wären damit die ältesten gefiederten Nutztiere der Menschheit, sagen die Forscher.“ (https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/war-die-gans-das-erste-gefiederte-nutztier/)

„Die Ergebnisse der Forscher um Masaki Eda von der Universität von Hokkaido (Eda et al., 2022) beruhen auf der Untersuchung von Gänseknochen mit menschlichen Bearbeitungsspuren, die im Bereich eines steinzeitlichen Dorfes im Osten Chinas entdeckt wurden. Früheren Funden zufolge bauten die Bewohner von Tianluoshan bereits Reis an. … So lag zunächst nahe, dass die im Rahmen der archäologischen Untersuchungen gefundenen Gänseknochen von gejagten Wildtieren stammten. Denn auch heute noch überwintern Wildgänse in der Region. Allerdings erschien auch denkbar, dass die Vögel bereits gehalten wurden. Deshalb haben Eda und seine Kollegen den Gänseknochen aus Tianluoshan eine genauere Untersuchung gewidmet. … Wie die Wissenschaftler berichten, entdeckten sie unter den Überresten der Gänseknochen, die den Merkmalen zufolge eindeutig von einem Jungvogel stammten, der nicht zur Überwinterung zugeflogen sein konnte. Stattdessen war er im Bereich des Fundortes geschlüpft und aufgewachsen. Wie die Wissenschaftler erklären, gibt es heute jedoch keine Wildgansart, die im Bereich des einstigen Dorfes natürlicherweise brütet und es ist davon auszugehen, dass dies auch schon in der Steinzeit so war.

Einen weiteren Hinweis auf eine menschliche Haltung lieferten die Ergebnisse von Isotopenanalysen der Knochen der erwachsenen Gänse. In ihnen spiegelten sich Merkmale der Ernährung und des Lebensraums der Tiere wider. .... Aus den Ergebnissen ging hervor, dass die Tiere aus Tianluoshan keine Zugvögel waren, sondern das ganze Jahr am Fundort verbracht haben. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass sie spezielle Nahrung zu sich genommen hatten - vermutlich Reis. Abgerundet wurden die Ergebnisse von den Datierungen der Knochen: Sie bestätigten, dass die Gänseknochen rund 7000 Jahre alt sind und somit nicht etwa aus jüngeren Schichten in den Bereich der steinzeitlichen Fundschicht gerutscht waren.“ (fast wörtlich zitiert aus: https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/war-die-gans-das-erste-gefiederte-nutztier/)

Auch “die Griechen, Römer und Germanen hielten sich Gänse als Haustiere. Der Grund dafür war, dass sie leicht gehalten werden konnten, da sie sehr anspruchslos waren. Außerdem konnten sie auch in nördlichen Gegenden gut überwintern. Einzige Voraussetzung dafür war, dass die Gänse einen windgeschützten Unterschlupf hatten.

Die Gänse wuchsen schnell und gaben ein schmackhaftes Fleisch. Die Germanen entdeckten recht bald, dass sich das Gefieder der Gänse gut als Füllung für wärmende Decken eignete.

Jedoch waren die Federn, das Fleisch und die Eier der Gänse nicht die einzigen Gründe, um sich diese Tiere zu halten. Bei den Griechen und Römern hatten die Gänse eine ganz besondere Bedeutung. Sie galten als heilig und wurden zum Beispiel im Tempel auf dem Kapitol in Rom gehalten. Dort sollen sie sogar durch ihr Geschrei die Wachen bei einem feindlichen Überfall geweckt und dadurch gerettet haben.

Diese Wachsamkeit der Gänse entdeckten auch die sparsamen Schotten. Sie sahen in den Gänsen gute Wachhunde, die jeden ungeliebten Eindringling genau so zuverlässig meldeten wie ein Hofhund. Außerdem hatten diese Tiere den Vorteil, dass sie Vegetarier waren und sich ihr Futter selber suchten - auf der Wiese!“ (https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Gans)

Abgesehen von dem weißen Gefieder bei der Hausgans, ist diese der Graugans sehr ähnlich. Das betrifft auch den Schädel. Allerdings sind wegen der Zucht zu kräftigen Exemplaren, um genug Fleisch zum Verzehr zu erhalten, viele Hausgansrassen größer als ihre Ahnen. Daher sind bei solchen Rassen auch die Schädel leicht größer als bei der Graugans. Auf interessante pathologische Erscheinungen der Schnäbel von einigen Hausgänsen gehe ich auf dieser Website in dem Kapitel „Pathologische Schädel & Skelette“/“ Vögel, Krokodile & Lamas“ näher ein.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation von der Gans‘

Schädelunterschiede von Guanako und Lama, Vikunja und Alpaka, allesamt Neuweltkamelide

Es war lange ungeklärt, wer der Vorfahr des Alpakas ist. Die gängige Lehrmeinung sah das Guanako als gemeinsamen Ahnen des Lamas und des Alpakas. Schon früh gab es jedoch auch Theorien, wonach das Alpaka vom Vikunja abstamme. Im Jahre 2001 wurden diese durch neue DNA-Untersuchungen bestätigt (Kadwell M et al., 2001).

Die Domestizierung der Alpakas wie auch der Lamas setzte schon vor 6.000 bis 7.000 Jahren ein. Während das Lama den südamerikanischen Zivilisationen vor allem als Lasttier diente, wurde das Alpaka wegen seiner Wolle gezüchtet. Bei den Inka galt ein Alpaka-Mantel als Zeichen des Wohlstands; allerdings war der herrschenden Kaste die noch feinere Wolle der Vikunjas vorbehalten. Die Inkas züchteten große Alpakaherden. Dies änderte sich mit der Eroberung Perus durch die Spanier, die Schafe mitbrachten und kein Interesse daran zeigten, die einheimischen Nutztiere zu erforschen. So wurde das Alpaka zum Nutztier der armen indigenen Bevölkerung und war zwischenzeitlich fast ausgestorben (https://de.wikipedia.org/wiki/Alpaka).

Was sind nun die Unterschiede von Guanako (Lama guanicoe) und Lama (Lama glama), und auf der anderen Seite Vikunja (Vicugna vicugna) und Alpaka (Vicugna pacos), neben ihrer allgemeinen Körpergröße (Guanako als größte Art, dann Lama und Alpaka und schließlich Vikunja als kleinste Art), hier vor allem in Bezug auf ihre Schädeleigenschaften. Balcarcel et al, 2021, haben dazu eine sehr schöne Arbeit veröffentlicht, indem sie 139 Schädel von allen vier Arten herangezogen, 3D geometrisch/morphometrische Methoden angewendet haben, um Schädelform und -größe zu vergleichen. Im Gegensatz zu anderen domestizierten Paarhufern, waren die Unterschiede von Guanako zu Lama und Vikunja zu Alpaka zwar kleiner, jedoch eindeutig signifikant wie etwa ein flacherer Hirnschädel oder der Gaumen, der schräger erschien. Hochauflösende 3D Bilder ließen eindeutige Unterschiede der beiden Paare zu. Die reduzierten Hirngrößen bei den jeweils domestizierten Arten mit 15,4% Reduktion beim Lama und 6.8% beim Alpaka im Vergleich zu den Stammformen fielen kleiner aus als bei anderen domestizierten Paarhufern. Mehr Details werden in der Veröffentlichung von Balcarcel et al, 2021, gezeigt und diskutiert.

Nähern sich Menschen Lamas, ist ihre größte Sorge meist, dass die Lamas spucken könnten. Gefährlicher ist aber die Existenz der sechs Hengstzähne, vier im Ober- und zwei im Unterkiefer, die aus den Eckzähnen und den Schneidezähnen bestehen (Trah & Zanolari, 2019), und die beim Zubeißen in Hände, gerade Kinderhände, ziemliche Wunden reißen können (siehe Abbildung). Also Vorsicht beim unvorsichtigen Streicheln von Lama-Hengsten!!

Literatur zum Thema:

‚Domestikation von Lama & Alpaka, ‚Neuweltkamediden‘

Schädelunterschiede von Schaf und Mufflon

Die Schafe werden seit ca. 6.000 Jahren als Haustiere gezüchtet und gehalten. Ursprung der Domestikation ist wahrscheinlich Vorderasien / Westasien. Obwohl vielfach auch das Orientalischen Wildschaf und das Argali als Stammform diskutiert werden, ist man sich sicher, dass als Stammform des europäischen Hausschafes das Mufflon gilt https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/wildschafe/). Interessant für den Menschen sind neben Fleisch und Milch vor allem Wolle und Fell. Einige Schafe werden auch in der medizinischen Forschung verwendet.

Jenrich et al., 2016, beschreibt die Unterschiede des Schafsschädels im Vergleich zu dem des Mufflons. Viele Schafrassen, so Jenrich und Co-Autoren, haben einen größeren Schädel als das Mufflon, gleichen diesem aber grundsätzlich. Allerdings sind die Stirnbeine beim Hausschaf im vorderen Teil weniger konkav (nach innen gewölbt; siehe Abbildung 13 unten, Mufflonschädel in (a) im Unterschied zum Hausschafschädel der Merino-Rasse in (b2)). Siehe auch die Abbildungen im Buch von Jenrich et al, 2016, Seite 156-159.

Die Hörner domestizierter Rasen sind gegenüber denen von Wildformen meist erheblich kleiner oder fehlen selbst bei Widdern ganz (http://www.holger-weigelt.de/domestikation.html). Einige wenige moderne Rassen weisen noch ansehnliche Widdergehörne auf, die dann häufig im Unterschied zu den Hörnern von Wildschafen mehr als eine Windung aufweisen. Dabei ist ein seitliches Absinken der Hörner als Domestikationsfolge zu verstehen. Dies beruht möglicherweise auf einer Erweichung der Hornbasis, die dann auch dafür verantwortlich ist, daß Hörner domestizierter Schafe oft nur die innere Frontalkante deutlich ausbilden, so dass ein annähernd linsenförmiger Querschnitt entsteht, der dem von Ziegenhörnern ähnelt.

Neben domestizierten Rassen, die die Hornform der wilden Vorfahren im Wesentlichen beibehielten, entwickelten sich durch Steigerung des auswärts gerichteten Wachstums Schraubenhorntypen. Das Extrem solch geschraubter Hornform zeigt das Zackelschaf (Abb. 14) mit seinen geraden, korkenzieherartig gedrehten und vom Körper abstehenden Hörnern. Diese Wuchsform entsteht aufgrund eines äußerst schnellen Auswärtswachstums, welches das Rundungswachstum überlagert. (http://www.holger-weigelt.de/domestikation.html).

Beim Schaf kommen auch gezüchtete Varianten mit 4 Hörnern vor. Zu nennen ist hier das bekannte Jakobsschaf (siehe auf dieser Website: ‚Informationen/Impressionen‘/‘Allgemeines‘ im Kapitel ‚Horn und Geweih, der kleine Unterschied‘).

Die schmal-schaufelförmigen Schneide- und Eckzähne im Unterkiefer sitzen beim Hausschaf relativ locker in ihren Zahnfächern (Jenrich et al, 2016). Sie fallen deshalb leicht aus und fehlen öfter, vor allem bei älteren Tieren. Mufflons haben die für Hornträger typischen Zähne. Die Schneide- und Eckzähne sind recht schmal und nehmen von innen nach außen an Größe ab. Wie bei den Ziegen ist die Backenzahnreihe im Oberkiefer, von der Seite betrachtet, fast gerade (Jenrich et al., 2016).

Literatur zum Thema:

‚Domestikation vom Schaf‘

Schädelunterschiede von Hauskatze und Falbkatze

„Um die Entwicklungsgeschichte der Hauskatze zu klären, untersuchten Claudio Ottoni von der Universität Leuven in Belgien und seine Kollegen genetisches Material aus Knochen, Zähnen und Fell von über 200 Katzen. Die sterblichen Überreste der Tiere stammten von archäologischen Fundstätten im Nahen Osten, Afrika sowie Europa und waren zwischen 100 und 9.000 Jahre alt. Das Ergebnis der DNA-Analysen: Alle domestizierten Hauskatzen stammen von nur einer Wildkatzen-Unterart ab, der afrikanischen Wildkatze Felis silvestris lybica (auch als Felis lybica lybica bezeichnet), die in Nordafrika und dem Nahen Osten vorkommt. Ausgangspunkt für die Domestikation der Katze waren demnach wilde Populationen im Nahen Osten.

Gemeinsam mit ihren Besitzern verbreiteten sich die ersten Hauskatzen im Laufe der Zeit entlang von Handels- und Migrationsrouten weit über den Nahen Osten hinaus und eroberten weite Teile Südwestasiens, Afrikas und Europas. Auf unserem Kontinent kamen die ersten gezähmten Katzen demnach bereits um 4.400 vor Christus an.

Eine wichtige Drehscheibe für den Siegeszug der domestizierten Katze um die Welt war den Wissenschaftlern zufolge die Handelsnation Ägypten. Im Land der Pharaonen wurden die Mäusejäger auf Schiffen gezielt zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt und erreichten auf diesem Weg neue Länder. Unklar ist laut Ottoni allerdings, ob tatsächlich alle ägyptischen Hauskatzen von aus dem Nahen Osten importierten Tieren abstammen – oder ob in Ägypten womöglich eine zweite, unabhängige Domestizierung dort lebender Felis silvestris lybica-Populationen stattfand.

Wie die Genanalysen offenbaren, war in der ersten Phase der Domestikation vor allem das Verhalten der Katzen für die Menschen entscheidend. Ästhetische Fellzeichnungen schienen zweitrangig zu sein. So war ein Großteil der Hauskatzen im alten Ägypten wie ihre wilden Vorfahren makrelenartig getigert, wie das Team berichtet.

Erst ab dem Mittelalter kam die sogenannte gestromte Zeichnung mit breiteren Streifen und der typischen Schmetterlingszeichnung auf den Schultern vor – ein Indiz dafür, dass gezielt auf Optik gezüchtet wurde. Denn das gestromte Muster ist eine Genmutation der getigerten Zeichnung, die rezessiv ist, sich also ohne menschliches Eingreifen so gut wie nie durchsetzt. „Diese Zeichnung war erst im 18. Jahrhundert so verbreitet, dass sie dann zum typischen Merkmal der domestizierten Katze wurde“, schreiben die Forscher. (fast wörtlich zitiert aus: https://www.scinexx.de/news/biowissen/wie-die-katzen-die-welt-eroberten/, Ottoni C et al., 2017)

Über Unterscheide von der Falbkatze zur Hauskatze habe ich wenig gefunden. Der Unterschied der Hauskatze zur Europäischen Wildkatze, die nicht als Stammform der Hauskatze gilt, wird ausführlich bei Jenrich et al., 2016, und Klocke E, 1894/95, erörtert, auch, was den Schädel angeht.

In diesem Zusammenhang: „Hauskatzen weisen tatsächlich das kleinste Schädelvolumen auf. Folglich ist ihr Gehirn erheblich kleiner als das ihrer direkten Vorfahren, der Falbkatze. Dieses wiederum wird von der europäischen Wildkatze übertroffen, welche das größte Volumen aufweist. „Wir fanden weiter heraus, dass Hybriden von Hauskatzen und europäischen Wildkatzen Schädelvolumen aufweisen, die zwischen denen der beiden Elternarten liegen“, erklären die Forschenden. Die Größe der Gehirne von Hauskatzen nahmen durch zunehmende Domestizierung durch den Menschen ab.“ (https://www.nationalgeographic.de/tiere/2022/02/gehirne-von-katzen-durch-domestizierung-geschrumpft)

Allerdings, ähnlich wie beim Hund, haben sich durch die Rassekatzenzucht bei verschiedenen Katzenrassen die Schädelformen gegenüber der ursprünglichen Form verändert. Extrembeispiele sind hier der rundliche Schädel mit gedrungenem Oberkiefer der Perserkatze (Brachyzephalie) sowie der verlängerte Schädel der Siamkatzen bzw. Orientalen und ihr nahe verwandter Rassen.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation von der Katze‘

Schädelunterschiede von Hausente und Stockente

Enten werden seit etwa 3.000 Jahren von Menschen domestiziert. Schwimmenten und die heute gern gezüchtete Barbarie-Ente stammen von der wilden Stockente ab. Ihre Heimat ist Asien, Europa und Nordamerika. (https://www.planet-wissen.de/natur/voegel/entenvoegel/pwiediestockente100.html)

„Hausenten werden vor allem wegen ihres Fleisches als Masttiere gehalten. Enteneier galten in Europa als Delikatesse, werden heute aber wegen erhöhter Gefahr des Befalles mit Salmonellen nur noch selten angeboten. Entenfedern und -daunen werden zur Füllung von Kissen, Decken oder Kleidung, aber auch zur Herstellung von Federbällen genutzt und fanden auch als Verstärkung der Sehne der Repetier-Armbrust Verwendung. Privathalter nutzen Enten darüber hinaus als Weidetiere und Vertilger von Schnecken und Schadinsekten.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Hausente)

Ähnlich wie bei der Gans, sind wegen der Zucht zu kräftigen Exemplaren, um genug Fleisch zum Verzehr zu erhalten, viele Hausentenrassen größer als ihre Ahnen. Daher sind bei solchen Rassen auch die Schädel leicht größer als bei der Stockente.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation von der Ente‘

Schädelunterschiede von Hauskaninchen und Wildkaninchen

Die Hauskaninchen sollen in West-Europa vor ca. 1.000 Jahren aus dem Wildkaninchen domestiziert worden sein, einige nennen hier Frankreich als Ursprung und daß der Prozess bereits vor 1.500 Jahren stattgefunden hat. Unbestritten ist, daß die Römer bereits vor ca. 2.000 Jahren Wildkaninchen in Gehegen und Käfigen hielten. Später begannen Mönche, Kaninchen nach Größe und Farbe zu züchten (https://www.moehren-sind-orange.de/domestikation/). Bedeutung hatten gezüchtete Kaninchen auch deshalb, weil Papst Gregor I. (war Papst von 590 bis 604 n.Chr.) verlautbaren ließ, daß man während der Fastenzeit, in der sonst Fleisch verboten war, Kaninchenföten essen dürfe, da diese als ‚Meeresgetier‘ und nicht als Fleisch gelten würden (https://www.spektrum.de/news/als-die-wilden-kaninchen-kamen/1543427). Kaninchen interessieren heute vor allem wegen ihres schmackhaften Fleisches, wegen Wolle, Pelz, Kameradschaft und als Versuchstier in der medizinischen Forschung.

Wichtig zu erwähnen ist, auch wenn man umgangssprachlich oft und gerne von ‚Stallhasen‘ spricht, daß lediglich Kaninchen domestiziert und gehalten werden, nicht Hasen. Hasen und Kaninchen sind sehr verschiedene Tiere, und beide gehören übrigens auch nicht zu den Nagetieren… 😊 (https://www.moehren-sind-orange.de/wildkaninchen-hasen-und-nagetiere/).

Die Schädelunterschiede von Wild- und Hauskaninchen sind wiederum bei Jenrich et al., 2016, schön beschrieben worden. Der Schädel der Wildkaninchen ist bei einer Länge von 65-73mm verhältnismäßig schmal und leicht. Die Nasenbeine sind relativ lang und schmal. Die Choanen sind eng und nur etwa so breit wie eine Backenzahnreihe.

Viele Hauskaninchenrassen haben einen größeren Schädel als das Wildkaninchen. Doch auch bei Rassen mit feldhasengroßen Schädeln sind die Choanen schmal und das Zwischenscheitelbein bleibt von seinen umgebenden Knochen getrennt, so daß das Erkennen von Kaninchenschädeln immer leicht möglich ist. Siehe auch die Abbildungen im Buch von Jenrich et al, 2016, Seite 62-63.

Die Annahme, daß der Gesichtsschädel des Hauskaninchens länger erscheint aufgrund einer Reduzierung des Hirnschädels wird von Geiger et al, 2022, betätigt, allerdings ist er aufgrund von Messungen und Auswertungen, die sie in ihrer Gesamtheit mit 30 Wild-, und Hauskaninchen vorgenommen haben, nicht wirklich signifikant verlängert im Vergleich zu der wilden Form. Es wird darauf hingewiesen, daß Unterschiede auch möglich sind durch die Haltung der domestizierten Kaninchen und damit bedingt vor allem die Unterschiede in der Ernährung im Vergleich zum Wildkaninchen.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation vom Kaninchen‘

Domestikation von Silberfüchsen in Sibirien

In den letzten Jahren wurde ein Experiment im abgelegenen Sibirien berühmt, was als die jüngste und vielleicht auch spektakulärste Haustierwerdung bezeichnet werden kann! 1959, in der damaligen UdSSR, war der Startpunkt für die Biologen Dmitri Beljajew und Ludmilla Trut, mit wenigen Silberfüchsen von Pelzfarmen das Prinzip der Domestikation - Haustierwerdung - experimentell zu untersuchen. Schon nach wenigen Generationen fingen die Füchse nach künstlicher Selektion an, mit dem Schwanz zu wedeln, Schlappohren zu bekommen und sich wie Schoßhunde zu benehmen. Die Idee, daß die Zahmheit gegenüber dem Menschen als wichtiger Parameter für Domestikation, auch als ‚Domestikations-Syndrom‘ bezeichnet, angesehen werden kann, wurde hier für die praktische Selektion der Füchse verwendet. Die Geschichte dazu, wundervoll detailliert zusammengefasst in dem Buch „Füchse zähmen: Domestikation im Zeitraffer“ (siehe unten), ist packend geschrieben und stellt insgesamt eine unerwartete wissenschaftliche Sensation dar!

Schädelunterschiede von domestizierten Silberfüchsen im Vergleich zu Wildformen

In dem Buch von Ludmilla Trut wird angedeutet, daß Untersuchungen angegangen worden sind, um Unterschiede im Schädel von domestizierten gegenüber den ursprünglichen wilden Farmfüchsen zu analysieren und zu dokumentieren. Ich habe Ludmilla Trut deswegen angeschrieben, allerdings keine Antwort erhalten, wahrscheinlich wegen ihres hohen Alters. Noch einmal versucht habe ich es dann 2023, indem ich die Leitung des ‚Institute of Cytology and Genetics in Novosibirsk‘, wo die Domestikationsversuche in Sibirien stattgefunden haben, kontaktiert habe. Gemeldet hat sich daraufhin Anastasiya Kharlamova, Wissenschaftlerin am Institut und enge Mitarbeiterin von Ludmilla Trut, die mir einiges an Literatur zu meinem Thema zusammengestellt hat. In einem ausführlichen Bericht von Trut et al, 1991, leider auf Russisch mit englischem Abstract, wurden Messungen des Schädels, Länge, Breite, Größe des Hirnschädels und mehr, beschrieben, indem man die domestizierten, zahmen Silberfüchse verglichen hat mit denen der „wilden“ Farm-Population. Es konnte eine deutliche Unterscheidung der Geschlechter festgestellt werden, allerdings waren die beiden untersuchten Populationen aufgrund der Schädel nur marginal verändert.

Genetische Untersuchungen, die korreliert wurden mit den Schädelgrößen unter Verwendung von mehr als 20 verschiedenen metrischen Parametern von domestizierten, zahmen, besonders aggressiv-selektierten und der Ausgangs-Farm-Population als Kontrolle ergaben die Identifizierung des IGF-1 Gens (‚Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-1‘), welches für die Regulation der Schädelgröße bei Füchsen mit verantwortlich gemacht wird (Kharlamova et al., 2023), ähnlich wie das gleiche Gen auch bei Hunden diskutiert wird.

Kistner et al., 2021, haben mit Hilfe computer-unterstützter ‚3D- geometrischer Morphometrie‘ neben den domestizierten und unselektierten Farmtieren auch Schädel von wirklich wilden Füchsen aus Kanada, die sie aus Museen bekommen haben, in die Untersuchung mit einbezogen. Sie vermuten, dass die als Wild-Kontroll-Population angenommenen Tiere schon über 60 Jahre in Farmen einem Selektionsdruck unterzogen worden sind, der für sich Änderungen mit sich gebracht hat. Tatsächlich haben sie so gut wie keine Unterschiede bei den Farmtieren (domestiziert oder unselektiert) finden können, nur gegenüber den echten Wildpopulationen wurden signifikante Änderungen in den Schädelmaßen erkennbar. Sie halten die unselektierten „wilden“ Farmtiere nicht für die richtige Kontrolle für derartige Untersuchungen.

Was die manchmal für Domestikation beschriebene reduzierte Größe der Zähne angeht, hat Emma Wood (2018 und 2020 in ihrer Dissertation) verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Sie untersuchte vor allem die prämolaren Zähne P4, den Molaren M1 und die Eckzähne. Dabei ergaben sich signifikante Reduzierungen bei fast allen Untersuchungen (ebenfalls wieder besonders, was die Unterscheidung der Geschlechter angeht) beim Vergleich von domestizierten zahmen gegenüber selektiert aggressiven und unselektierten Farmtieren als Kontrollen. Ähnlich ist dieses Phänomen der Zahn-Reduktion auch bei Menschen und Hunden dokumentiert worden.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation vom Silberfuchs‘

Domestikation vom Mink, dem Amerikanischen Nerz

Was mir Anastasiya Kharlamova, Wissenschaftlerin am ‚Institute of Cytology and Genetics in Novosibirsk‘ in Sibirien ebenfalls erzählt hat, ist, dass derzeit (Stand 2024) ein ähnliches Experiment zur Domestikation auch mit Nerzen, Amerikanischen Minks, angelaufen ist, und daß Änderungen in der Größe der Zähne der domestizierten Marder im Vergleich zu den wilden Formen ähnliche Muster zeigen wie bei den Silberfüchsen (publiziert für Füchse von Emma Wood, 2018, siehe unten). Die Ergebnisse dieser Studien beim Mink sollen bald von Anastasiya publiziert werden. Ich bin sehr gespannt!!

Oleg Trapezov, ein weiterer Mitarbeiter des Instituts, hat mir Fotos geschickt von diesen Minks, die bereits während 26 Generationen selektioniert worden sind, auf Zahmheit oder auf Aggressivität.

Literatur zum Thema:

‚Domestikation vom Mink, dem Amerikanischen Nerz‘