Das Skelett, bestehend aus Knochen, einem festen, wenig verformbaren, aber sich ständig auf- und abbauenden Gewebe, gibt den Wirbeltieren eine Stütze, ist Ansatz für Muskulatur und schützt viele empfindliche Organe wie Sinnesorgane und das Gehirn. Durch den Schädel am vorderen Ende des Skeletts kann man viel über das Leben und die Ernährungsweise von Wirbeltieren lernen. Mit dem Schädel nimmt ein Tier seine Umgebung wahr, viele Sinne sind mit ihm verbunden. Ein Tier kommuniziert, verteidigt sich mit ihm und nimmt Nahrung mit ihm auf. Während eines Lebens verändert der Schädel ständig seine Proportionen und sein Aussehen

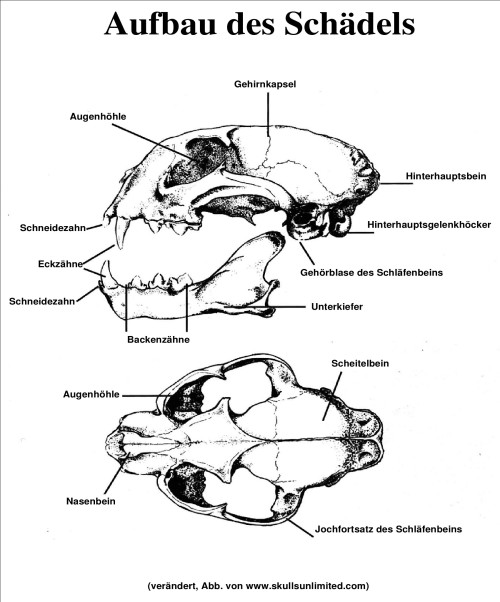

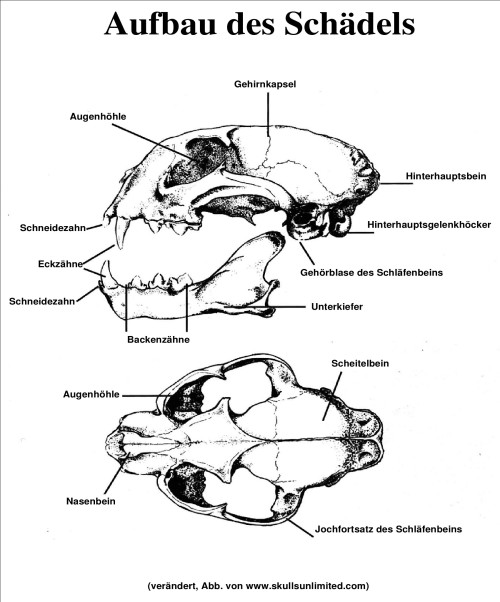

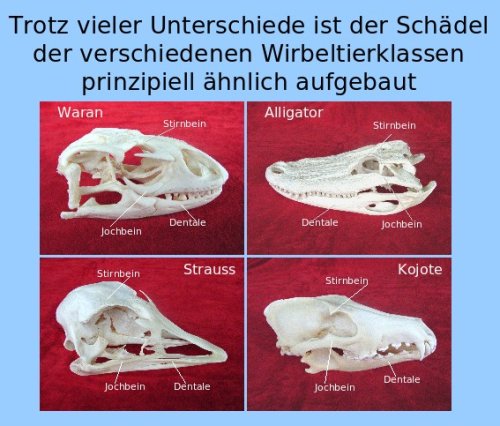

Der Aufbau der verschiedenen Schädel ist trotz ihrer Unterschiedlichkeit im Prinzip sehr ähnlich. Viele Merkmale sind eher ursprünglich, wie etwa der Besatz von Zähnen bei der Ordnung der Insektenfresser. Andere Schädel zeigen Spezialisierungen wie die Nagezähne der Nager, das Fehlen von Zähnen (im Oberkiefer von Hirschen, Schnabeltiere) oder der scharfe Kauapparat bei den Alligatoren.

Die Zähne lassen besonders gut auf die Ernährung der Tiere schliessen. Fleischfresser etwa haben spitze und messerscharfe Zähne, mit denen sie Fleischstücke herausreissen und zerkauen können. Grass- und Pflanzenfresser, wie etwa Pferd oder Rind, haben grosse breite Backenzähne mit einer flachen, strukturierten Oberfläche. Zähne wie beim Menschen oder beim Schwein lassen auf eine Ernährung durch Fleisch und Pflanzen schliessen.

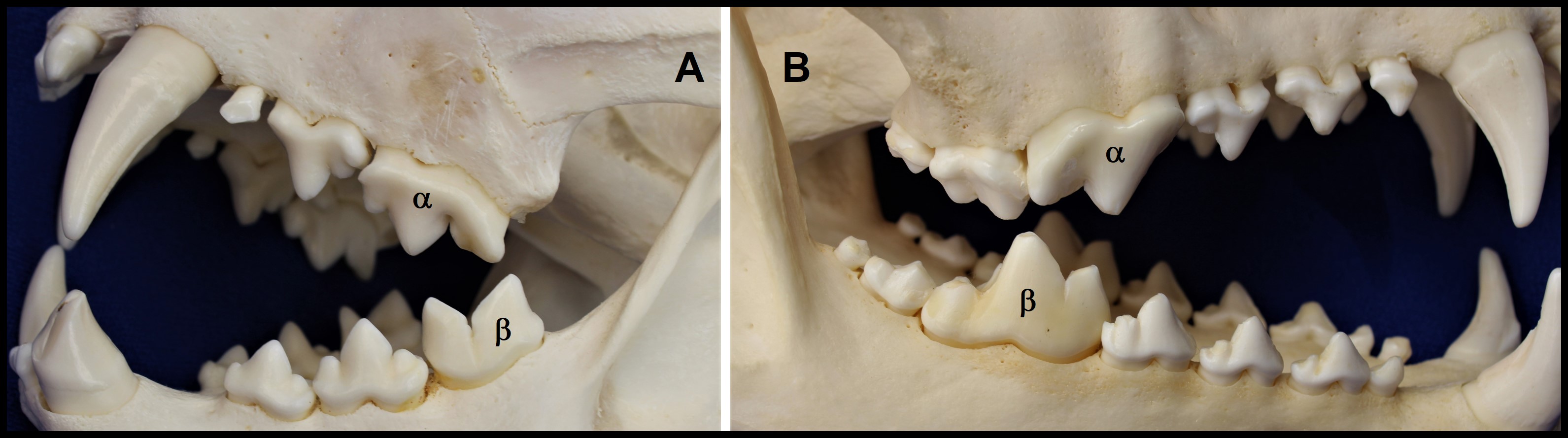

Im Allgemeinen besitzen Fleischfresser wie die Raubtiere große prominente Eckzähne. Aber auch manche Hirsche haben zum Teil besonders lange Eckzähne, wie etwa das Chinesische Muntjak (Muntiacus reevesi), siehe Abbildung 4. Wie bei Wasserrehen und Moschustieren (dies sind auch Paarhufer, allerdings keine Hirsche) sind bei den männlichen Tieren die Eckzähne sehr lang und werden neben dem Geweih, wenn vorhanden, beim Kampf mit Artgenossen eingesetzt. Diese vergleichsweise extremen Eckzähne sind allerdings kein Zeichen, dass sich diese Tiere jetzt wie Raubtiere verhalten und zu Fleischfressern werden. Im Laufe der Evolution der Hirsche waren lange und scharfe Eckzähne bei männlichen und weiblichen Tieren weit verbreitet, sie haben sich aber bis auf die wenigen Ausnahmen dezent zurückgebildet. Muntjak und Chinesisches Wasserreh, die ursprünglich aus Ostasien stammen, sind übrigens in England eingeführt worden, vor allem für die Jagd. Der Schädel in Abbildung 4 stammt von einem Tier, welches in England geschossen worden ist, siehe auch den Artikel unter „Other Languages – summary (english)“ auf dieser Website.

Literatur zum Thema: https://www.scinexx.de/news/geowissen/urzeitlicher-vampirhirsch-in-sueddeutschland-entdeckt

Charakteristisch für die meisten echten Raubtiere ist die „Fleischschneideschere“, auch als „Brechschere“ bezeichnet. Im Oberkiefer wird diese gebildet vom 4. Prämolaren, Vorbackenzahn (P4) und im Unterkiefer vom 1. Molaren, Backenzahn (M1). Diese beiden Zähne gleiten in ihrer Position so nah aneinander vorbei, dass eine sehr scharfe Schneide entsteht, mit der rohes Fleisch sehr effizient zerschnitten werden kann (Abb. 5). Und obwohl der Wolf (Abb. 5B) insgesamt 42 Zähne trägt und der Puma (Abb. 5A) nur 30, sind es die gleichen beiden Zähne, die dieses wichtige Werkzeug ausmachen. Andere Fleischfresser schlingen ihre Beute ganz hinunter oder haben alternative Scheren entwickelt.

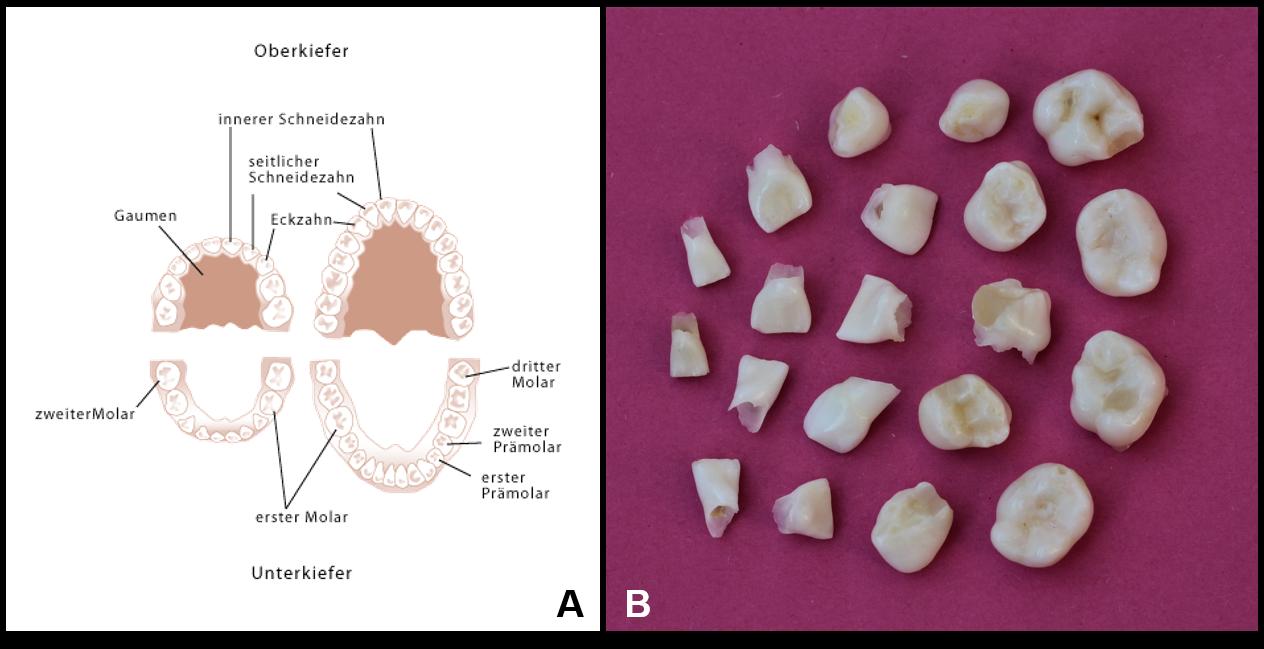

Viele Säugetiere, wie etwa Katzen, Hunde, Pferde, Fledermäuse, aber auch der Mensch, haben als Kleinkind oder Jungtier zunächst ein Milchgebiss (Abb. 6-8). Bei Faultieren und Delfinen etwa findet man es allerdings nicht. Bei Meerschweinchen erfolgt der Zahnwechsel schon im Mutterleib und die kleinen Nager kommen schon mit dem bleibenden Gebiss auf die Welt.

Das Milchgebiss ist sehr wichtig, da im kleinen Kiefer des Kleinkindes/Jungtieres nicht viel Platz vorhanden ist, der dann zunächst von den vergleichsweise kleinen Milchzähnen eingenommen wird und das Kauen ermöglicht (Abb. 6). Nach einiger Zeit wird dieses temporäre Gebiss dann nach und nach gegen ein bleibendes ausgetauscht (Abb. 7). Diese dauerhaften Zähne sind größer und breiter und bilden im Erwachsenen-Kiefer letztendlich eine geschlossene Zahnreihe. Der Name „Milchzahn“ kommt von der bläulich-weißen Farbe der Milchzähne (sie sind milch-ähnlich gefärbt im Gegensatz zum eher gelblichen, bleibenden Gebiss), andererseits durch die in der ersten Lebensphase typische Ernährung mit Muttermilch, charakteristisch für alle Säugetiere.

Literatur zum Thema „Zähne“:

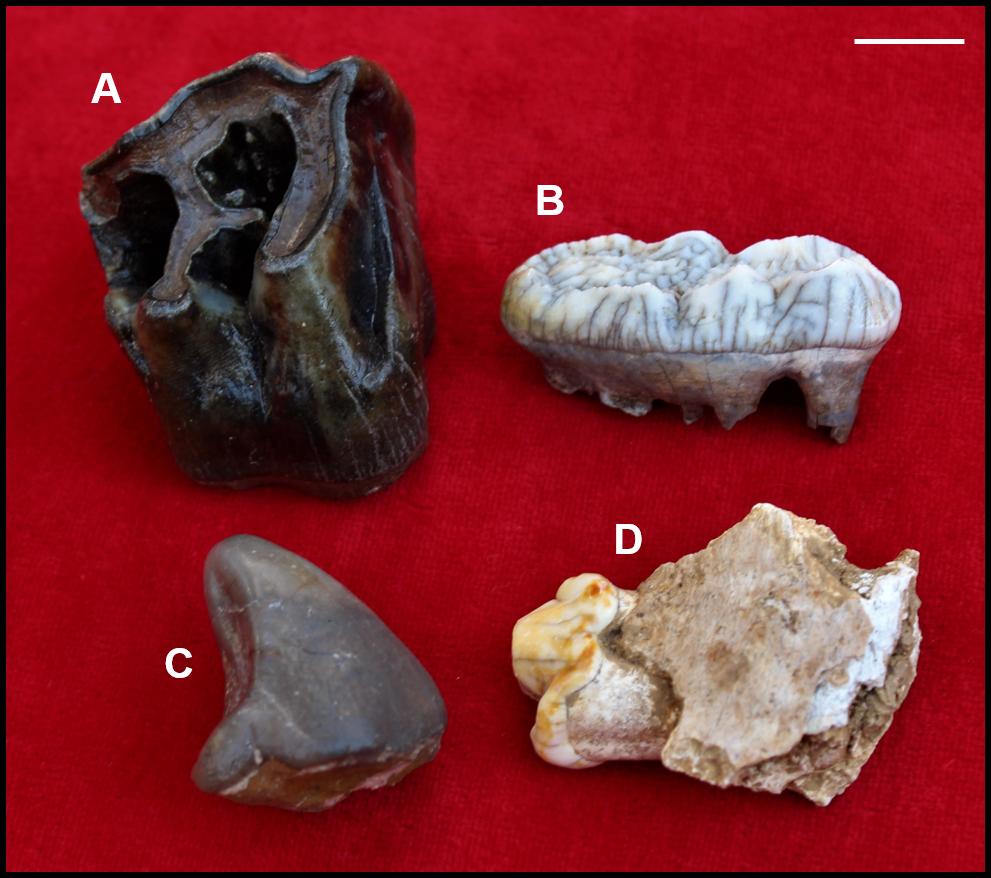

Die Erkenntnisse, die wir aus dem Studium der Zähne gewinnen, können in der Paläontologie, der Wissenschaft, die sich mit ausgestorbenen Tieren beschäftigt, auf die Interpretation von Eigenschaften von Schädel- und Zahnfunden von fossilen Wirbeltieren übertragen werden. Damit ist es möglich, auch bei Tieren, die vor vielen tausend Jahren ausgestorben sind, noch ihre Lebensweise zu rekonstruieren. Hilfreich ist dabei die Tatsache, dass die Zähne sehr robust sind und auch Jahrmillionen gut überstehen können.

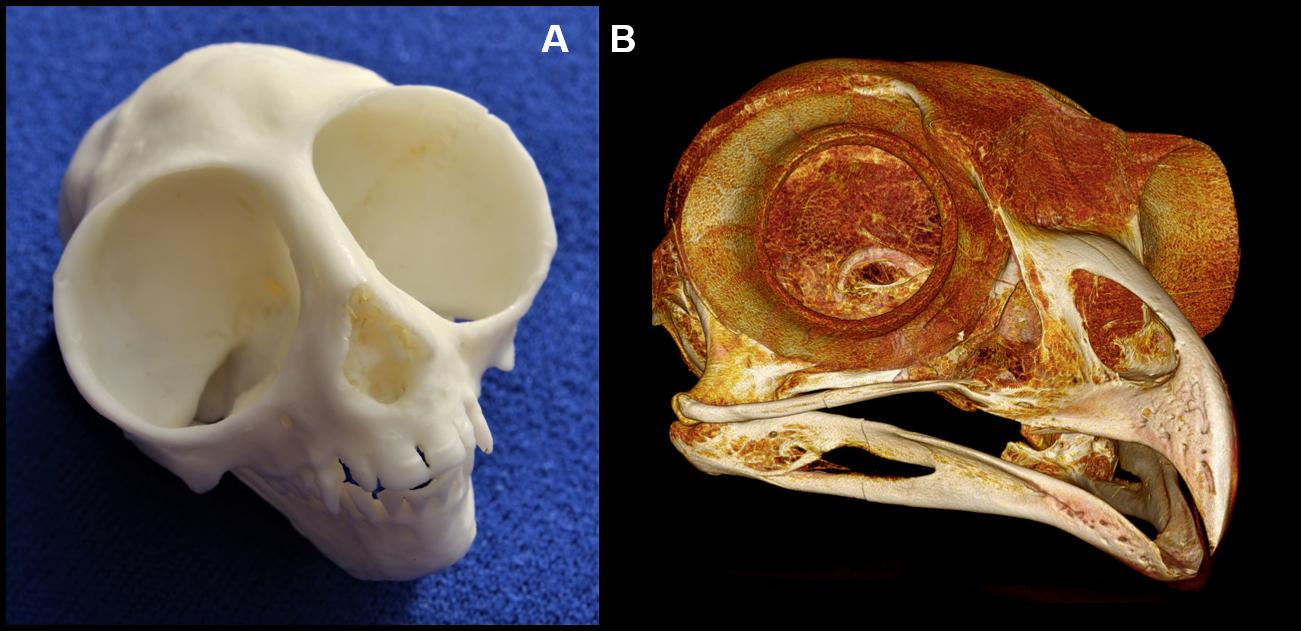

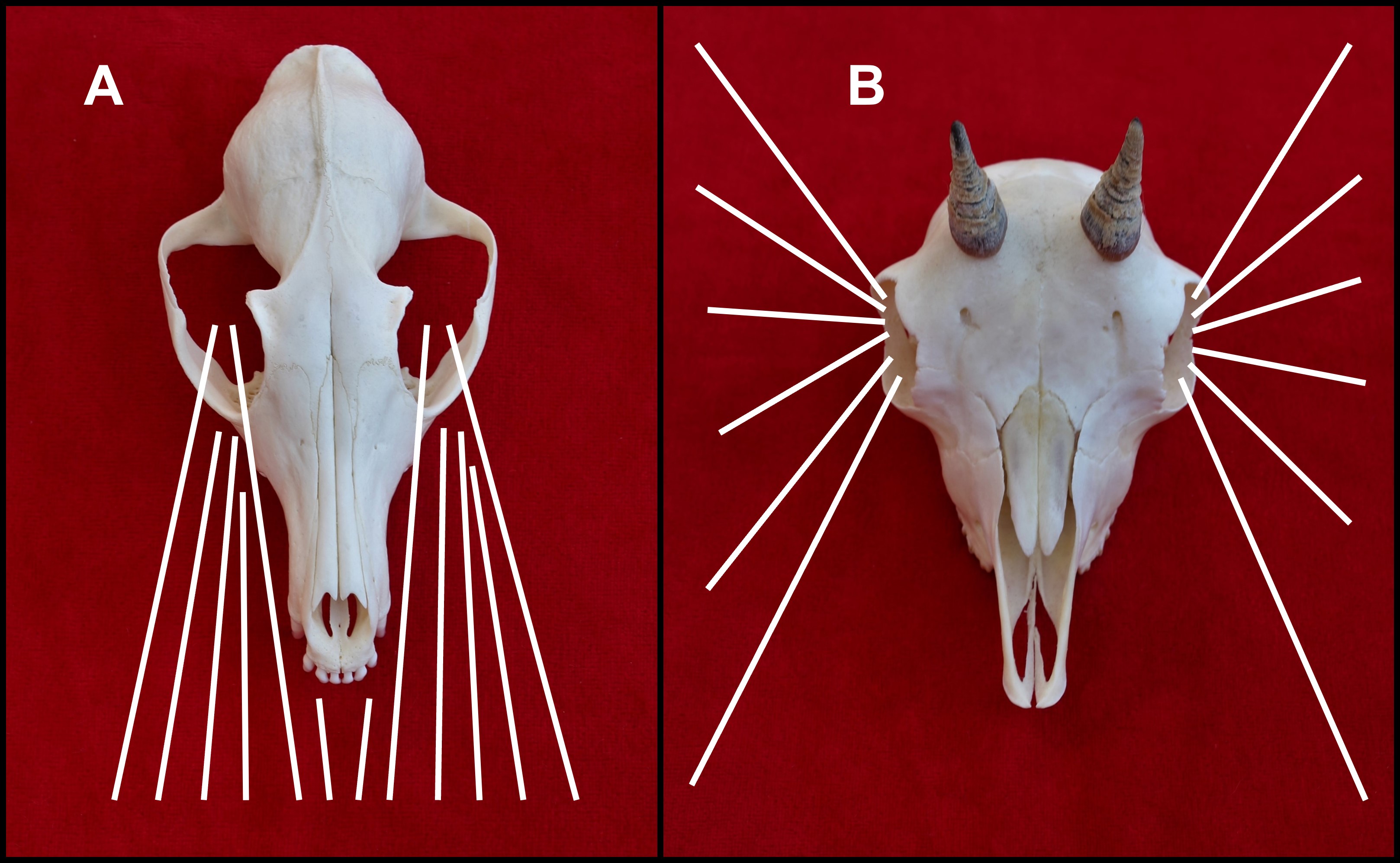

Die Stellung und Größe der Augen gibt uns ebenfalls Auskunft über das Verhalten der Tiere. Sind die Augenhöhlen sehr groß, läßt das auf eine Aktivität bei Nacht schließen.

Augen, die nach vorne zeigen, sind ideal für Räuber wie Alligator, Wolf und Fuchs. Sind die Augen seitwärts zu finden, erlaubt das den Tieren, sehr weit ihre Umgebung zu überwachen, sogar nach hinten zu schauen. Man findet dies z.B. bei Hirschen, Gemsen oder Kaninchen, die oft Opfer von Raubtieren werden können und darauf angewiesen sind, schnell ihre Feinde zu erkennen um dem Erlegen zu entkommen.

Hörner oder Geweihe helfen Tieren (meist den Männchen) bei der Verteidigung, bei der Werbung oder bei der Kommunikation ganz allgemein. Hörner, wie bei Bison, Schaf oder Steinbock, werden ein Leben lang getragen. Geweihe dagegen, wie bei Elch, Reh oder anderen Hirschen, werden regelmäßig abgeworfen und erneuert.

Siehe auch: Anton B. Bubenik, 1966, „Das Geweih“, Paul Parey Verlag

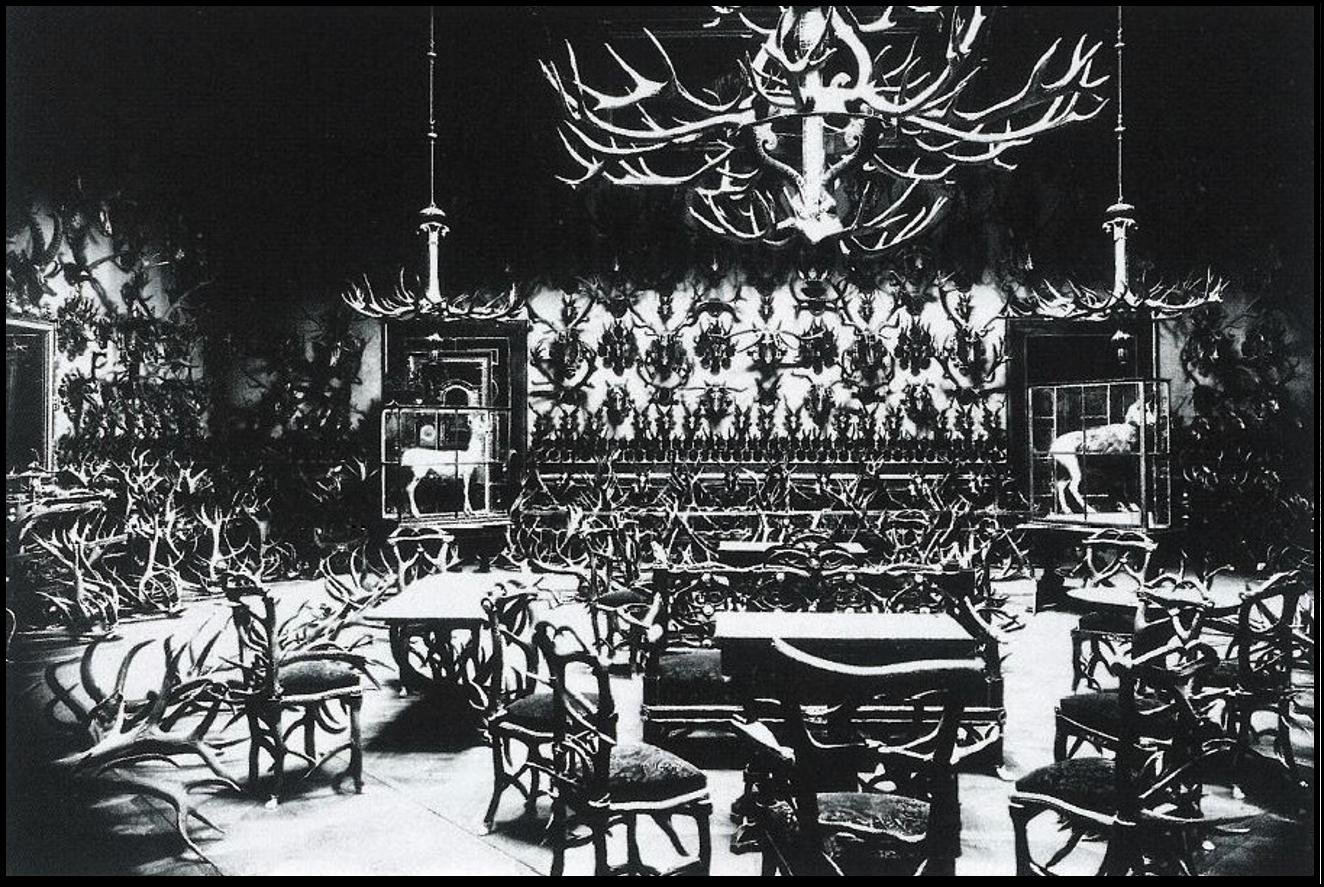

Geweihe und Hörner sind gerade bei Jägern beliebte Objekte für Trophäen-Sammlungen. Meist wird kein geschossenes Tier ausgelassen und die Hörner und Geweihe, zum Teil auch die Zähne, an der Wand im Wohnhaus angebracht, manchmal, bei sehr aktiven Jägern, recht opulent in einem Jagd- oder Trophäenzimmer.

Pro Tier findet man üblicherweise 2 Hörner. Doch es gibt auch den Fall, dass den Kopf von wenigen Paarhufern 4 Hörner zieren, etwa bei dem Vierhornschaf (Jakobsschaf), welches aus Kleinasien stammen soll, und eine Schafsrasse darstellt, siehe Abbildung 16. Auch eine Vierhornziege ist bekannt, die als Mutante der Hausziege auftrat und nun verschiedenen Rassen eingekreuzt wird. Außerdem existiert die Vierhornantilope, die einzige wildlebende Antilope aus Indien und Nepal, die durch Schwund ihres Lebensraumes immer seltener wird. Mehr als zwei Geweihstangen findet man bei Hirschen nur bei abnormen Ausprägungen, siehe hierzu Kapitel „Pathologische Schädel und Skelette“, „Reptilien und Säugetiere“ auf dieser Website.

Auch Tiere mit nur einem einzigen markanten Horn wurden beschrieben, wie das Einhorn, bei dem das Horn prominent auf der Stirn gewachsen ist. Wenn an einer Meeresküste Fragmente des Stoßzahns vom Narwal gefunden worden sind, sah man das als Beweis für die Existenz dieses Fabelwesens an, welches den Pferden verwandt ist. In Abbildung 17 ist ein perfektes Exemplar des Schädels eines Einhorns aus Ost-Europa gezeigt. Kann dieses Foto als Beweis gelten für die reale Existenz dieser Kreaturen, wie Kryptozoologen es oft behaupten? Kryptozoologie ist die Wissenschaft, die sich mit Tieren beschäftigen, für deren Existenz es nur schwache und zweifelhafte Belege gibt, meist aus dem Bereich der Mythologie. Im Kapitel „Kurioses“ sind zwei Beispiele von lebenden Einhörnern beschrieben.

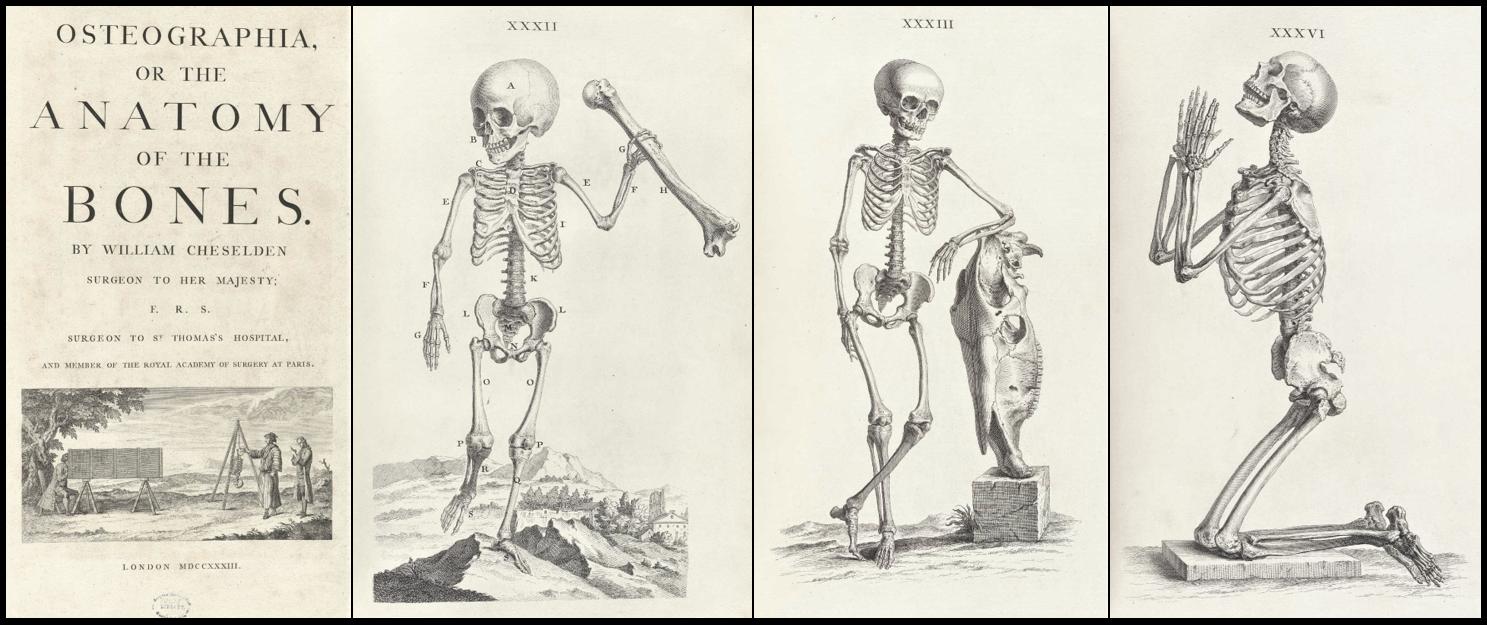

In früheren Jahrhunderten wurde viel Zeit und Energie investiert, mit den Mitteln jener Zeit die exakte Anatomie des Menschen und der Tiere aufzuklären. Abbildung 18 zeigt Zeichnungen von William Cheselden (1688-1752), einem englischen Chirurg und Anatom, der einen großen Anteil an der Etablierung der Chirurgie als medizinische Wissenschaft hat. Sein berühmtes Werk „Osteographia or the Anatomy of Bones“ von 1722 gilt als erste vollständige und korrekte Beschreibung der Anatomie des menschlichen Skelettes.

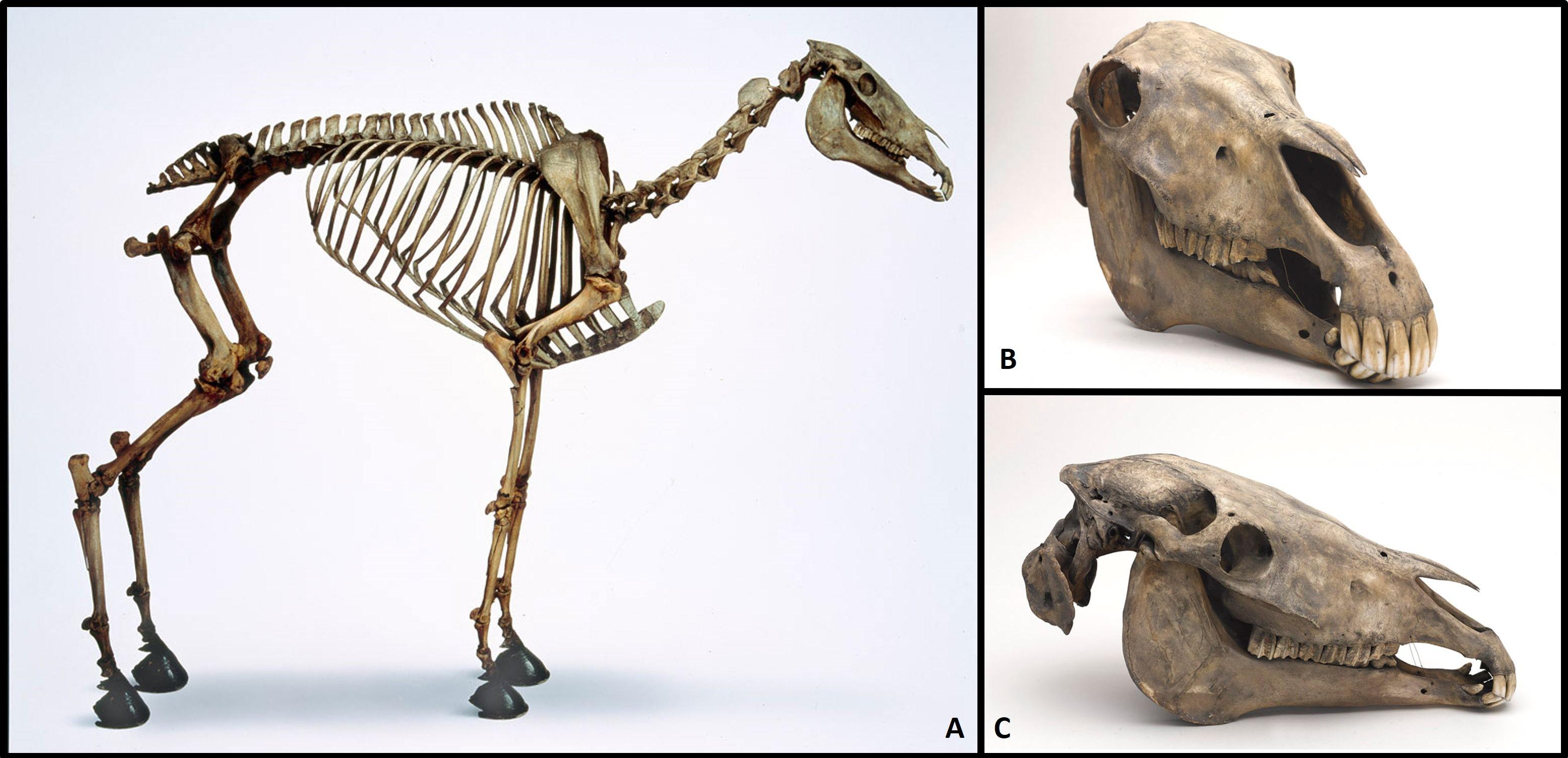

Von einigen Tieren, die aus verschiedenen Gründen Berühmtheit erlangt haben, sind einzelne Knochen oder ganze Skelette aufbewahrt worden und in Ausstellungen zu sehen. Als Beispiel ist das Skelett von dem Pferd Condé, einem Fliegenschimmel-Wallach, zu nennen, welches von Friedrich dem Großen, König von Preußen und volkstümlich „Alter Fritz“ genannt, als Leibreitpferd geschätzt wurde. Condé wurde in mehreren Gemälden, mit und ohne den König, verewigt.

Auch Kaiser Napoleon´s Pferd „Marengo“ erlangte Berühmtheit und ist als Skelett im National Army Museum in London erhalten. Das Museum hat mir erlaubt, das Photo für diese Website zu benutzen.